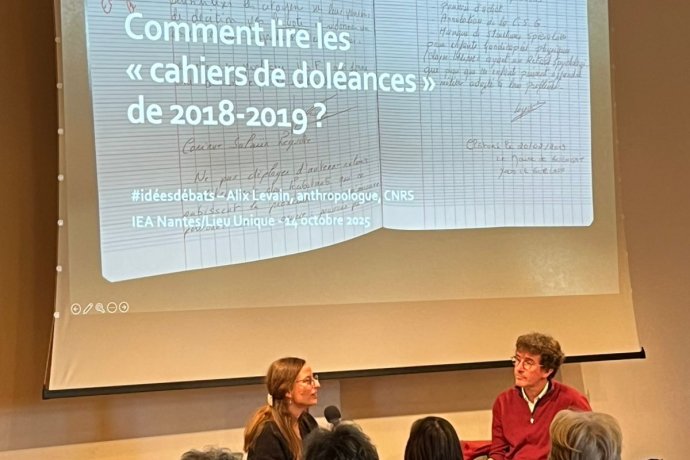

Dans le cadre du cycle #idéesdébats, l’Institut d’études avancées de Nantes a accueilli au Lieu Unique le 14 octobre 2025 l’anthropologue Alix Levain, chercheuse au laboratoire AMURE (UBO) et membre du collectif d’enquête sur les Gilets jaunes.

Cette intervention s’inscrit dans un projet de recherche interdisciplinaire mené entre 2020 et 2025 par des anthropologues, sociologues et politistes, consacré aux répertoires d’action et aux processus de politisation du mouvement.

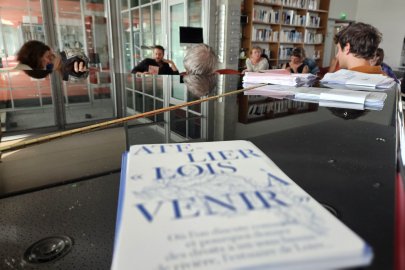

Lors de cette conférence, Alix Levain s’est penchée sur un matériau singulier et encore peu étudié : les cahiers de doléances produits au cours du mouvement, documents hétérogènes mêlant lettres, formulaires, listes, revendications et récits de conditions de vie. Leur analyse permet d’explorer la manière dont les Gilets jaunes formulent leurs préoccupations, notamment écologiques, et la façon dont se construisent des formes de politisation situées.

Parmi les personnes présentes, Verónica Calvo Valenzuela (résidente 2025-2026 à l'Institut) propose ce regard éclairant sur la conférence :

« Entre 2020 et 2025 un collectif de chercheur.e.s issu.e.s de différentes disciplines (anthropologie, science politique, sociologie) a produit une enquête sur les répertoires d’action et les processus de politisation des Gilets jaunes. Un des volets de leur recherche interroge les rapports des Gilets Jaunes à l’écologie. L’anthropologue Alix Levain, chercheure au Laboratoire AMURE et membre du collectif, est venue présenter les enjeux spécifiques d’une enquête à partir des cahiers de doléance. Nous apprenons grâce à elle que les matériaux qui constituent ces cahiers sont très hétérogènes. Des formulaires, de lettres, de listes donnent forme au corpus, qui en première instance cherchait à recueillir des conditions de vie, des revendications. Le terme « doléance » est venu s’ajouter bien après les débuts du mouvement.

L’hétérogénéité des cahiers et le peu d’informations existantes sur les contextes d’écriture rendent très délicate leur exploitation d’un point de vue sociologique. En croisant analyse lexicale, indices de proximité sémantique et codification inductive, les chercheur.e.s ont réussi à établir des rubriques et des catégories thématiques qui leur permettent d’émettre un certain nombre d’hypothèses, notamment celle d’une forme de politisation de proche en proche et l’existence d’une d’écologie populaire au sein des leurs revendications.

Les cahiers dénoncent, par exemple, la mise en place de compteurs Linky, revendiquent la préservation du littoral, traitent de problématiques liées à l’exploitation des surfaces agricoles. De façon concomitante, ils dénoncent des mesures que les chercheur.e.s identifient comme appartenant à une « écologie institutionnelle », comme celle concernant le diesel, qui suscita les premières mobilisations. La minutie et la rigueur de l’enquête permettent d’interroger de façon critique les positionnements dits « écologiques » pour rendre compte de ces formes de politisation et de mobilisation inédites. »